近日,温州理工学院《影视美学》课程凭借“双师型教学”模式引发广泛关注。课程由凌心卉与陈畅两位教师协同设计,以“理论实践深度融合、学术创作双向赋能”为核心,将电影精神分析学、非遗文化传承与AIGC等前沿技术应用有机串联,打造出一门兼具学术深度与时代张力的创新课堂,为新文科教育注入鲜活生命力。

自《影视美学》课程开设以来,往届优秀的同学们曾以“瑞安东源木活字”、“洞头贝雕”、“泽雅造纸术”、“畲族风情”和“温州发绣”等非遗题材为主题制作微纪录片,荣获过“讲好中国故事 大学生专项赛道一等奖”、“浙江省版权杯暨温州创意设计大赛一等奖”等国家级、省市级奖项,也在多项专业的青年电影节上崭露头角,同时相关作品收录于学习强国、浙江省社科联科普栏目。

一、双师协同,重构课堂边界

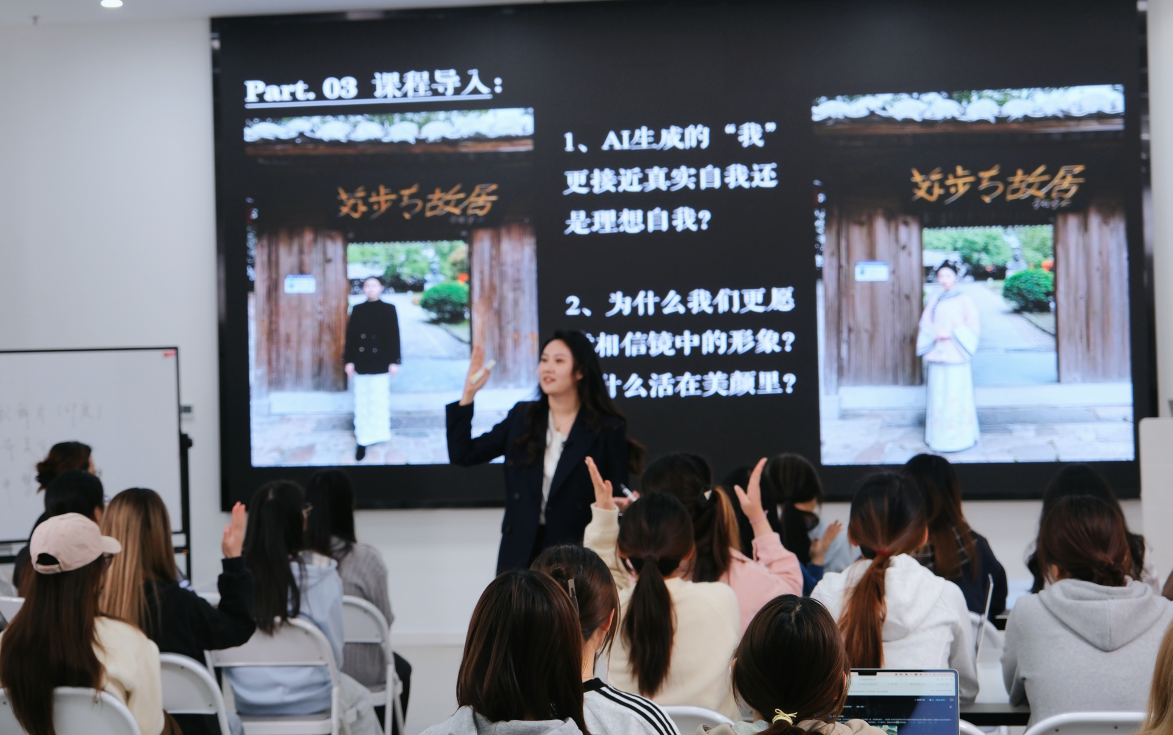

作为课程联合设计者,凌心卉与陈畅两位教师打破传统教学壁垒,以“理论解析与创作实践并重”为框架,共同构建课程体系。在精神分析理论模块中,弗洛伊德的“本我-自我-超我”人格结构、拉康的镜像阶段论等经典理论,通过《我不是药神》《霸王别姬》等影片的深度解构,转化为可触可感的叙事逻辑;而在创作实践模块,AIGC技术驱动下的非遗文化创新表达、影视IP开发等课题,则成为学生探索文化传承与科技融合的实验场。两位教师以互补视角推进教学,既确保理论体系的严谨性,又激发实践创新的突破性。

二、六维创新,深挖教学内核

1. 影视为媒:从现象到理论的解构与升华

课程以电影为棱镜,折射社会心理与文化肌理。在《我不是药神》案例分析中,程勇从“本我”求生到“超我”觉醒的弧光,被置于弗洛伊德三重人格理论的坐标系下剖析;《霸王别姬》中程蝶衣的身份认同困境,则与拉康“象征界”的社会规训形成互文。电影不仅是故事,更是解码人性与时代的密钥。

2. 翻转赋能:学术延展孵化创新动能

通过“学生主导研讨+教师学术拔高”的翻转模式,课堂成为知识生产的动态场域。学生在解构电影符号学、叙事学理论后,教师随即引入精神分析学与后现代主义的前沿议题,并指导学生将研究成果转化为学术论文或大创项目(大学生创新创业训练计划)。这种“研中学、学中创”的闭环,已助力多个学生团队在高校竞赛中斩获佳绩。

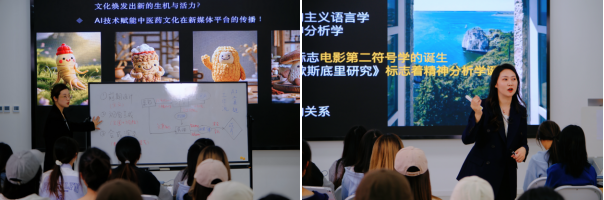

3. 非遗活化:技术赋形下的文化基因重组

课程将影视创作视为文化传承的现代表达通道。讲述从京剧的程式化美学到非遗“女书”的神秘符号系统,再到侗族大歌口口相传的丰富文化内涵,鼓励学生在AIGC技术辅助下,通过拟人化IP设计、沉浸式动画叙事等手段,重构非遗文化的传播语态。基于AIGC创作的获奖作品《药韵动画传》以“黄芪精灵”为载体,将中医药药理转化为视觉寓言,在社交媒体引发年轻群体对传统文化的价值共鸣。

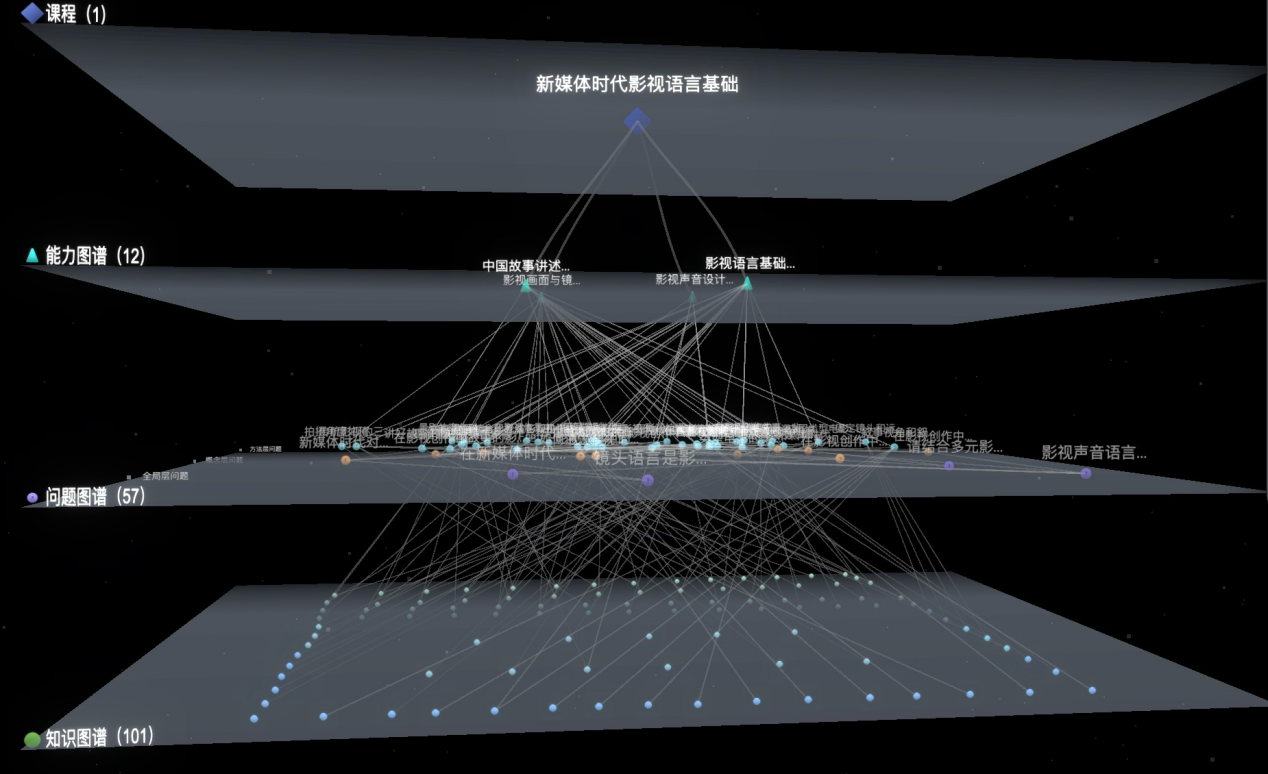

4. 图谱思维:理论脉络的系统化呈现

针对电影美学的跨学科特性,课程引入知识图谱工具,将结构主义符号学、精神分析主体建构论、非遗传播动力学等理论节点可视化串联,形成“理论溯源-范式转型-实践应用”的三维认知网络。这种系统化思维训练,使学生能够穿透碎片化知识表象,把握学科演进的内在逻辑。

5. 光影载道:银幕镜像中的思政浸润

在《流浪地球》的集体英雄主义、《雄狮少年》的文化自信书写中,课程引导学生挖掘国产电影的价值隐喻。当学生意识到银幕上的光影律动与时代精神同频共振时,理论便不再是冰冷的术语,而是观察中国、理解世界的方法论。

6、双语融通:英语总结强化学术对话力

课程尾声增设全英文教学总结环节,教师以精炼的英文复现核心理论与案例分析要点,如解析“镜像阶段论”时同步强调“Mirror Stage”等术语,剖析“本我-自我-超我”时关联“Id, Ego, Superego”概念。这一设计既通过语言切换调动课堂注意力,也是潜移默化引导学生掌握专业英语表达,破除学术阅读的语言壁垒。

团队教师曾在讲授的多门课程中使用英文作为课堂总结,她们表示:“双语教学不是简单翻译,而是架设跨文化理解的桥梁。我们希望学生在深耕专业的同时,能以英语为工具,主动对接国际学术前沿,真正实现‘中国故事,世界表达’。”

三、师生共创:学术温度与思想深度的交响

“从程勇的救赎到黄芪精灵的诞生,我们既是理论的解读者,也是文化的转译者。”一名学生在课程笔记中写道。教育的本质是点燃思想的火种。当学生能用电影美学理论阐释社会现象,用创作回应文化命题时,课程的价值便超越了课堂边界。

结语

在温州理工学院《影视美学》的课堂上,理论解析与创作实践不再是割裂的平行线,而是交织成网的认知经纬。双师协同的教学设计、五维融合的创新路径,不仅重塑了新文科教育的范式,更在光影交错间,为学生铺就了一条通向文化自觉与学术自信的成长之路。